Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

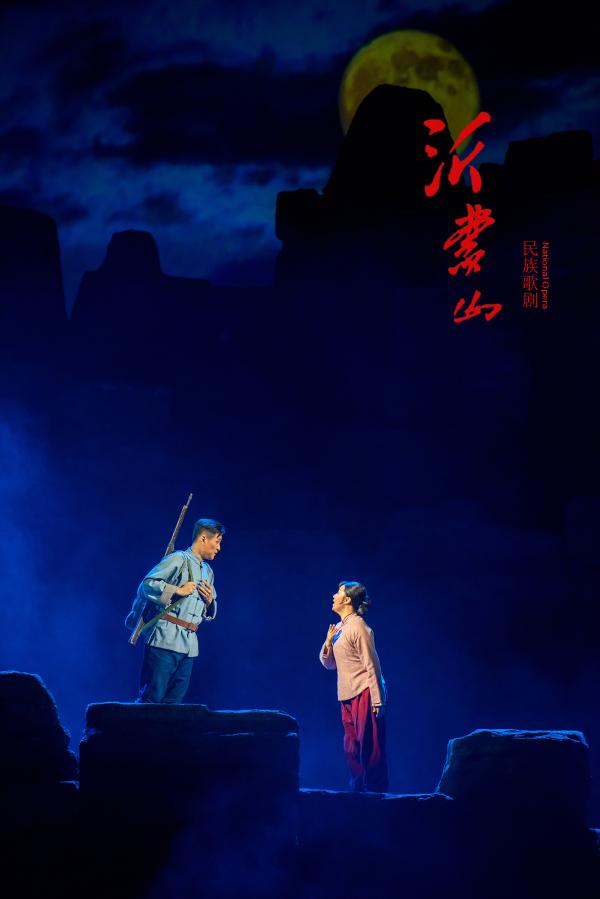

山东近年来舞台艺术的高峰之作——民族歌剧《沂蒙山》,4月19日晚在北京国家大剧院上演。

住在海淀区的孙伟恩,下班后从公司到国家大剧院附近,开车用了45分钟,但他觉得值。他的晚饭是一个汉堡,女朋友顺路给他买来的。晚上将近10点,演出结束,在国家大剧院歌剧院出口,他跟记者聊了自己的感受。

“我就是沂蒙人,老家是日照市莒县,也属于广义上的沂蒙山区。”孙伟恩说,《沂蒙山》的艺术水准很高,能让人坐得住,且能吸引住观众。之前一听说革命题材的文艺作品,他本人并不是很感兴趣,但《沂蒙山》让他改变了看法,“只要用心去做,去挖掘,沂蒙山区的故事感动人并不难,难的是用一条什么样的主线,以及一个什么样的态度。”

孙伟恩在海淀区的一家科技公司上班。2009年,他毕业于中国人民大学,后留在北京工作。女朋友目前在北京一家文化传媒公司工作,经常会接触到戏曲、歌剧、舞蹈等文艺作品。受女朋友的影响,孙伟恩说自己这些年也变成了“文艺爱好者”。

“我印象很深的一件事,是去年疫情形势严峻的时候,公司让居家办公,有位同事在工作群里给大家分享一个链接,打开一看是《沂蒙山》的演出视频。”孙伟恩说,科技公司的同事,很少关注“主流作品”,但《沂蒙山》破了例。当时公司同事都说这部作品里的曲子很好听,词写的也感人。

4月19日晚,北京市民刘镇刚和妻子、孩子一起观看了民族歌剧《沂蒙山》。他用两个“想不到”表达自己的观剧感受。刘镇刚说,自己一是没想到用歌剧来展现红色革命题材,有这么强的艺术感染力,歌剧与革命故事产生了“奇妙的化学反应”;二是没想到演员们的表演这么震撼,听说从首演到现在,很多观众已“二刷”甚至“三刷”《沂蒙山》,这让他对红色精神的传承充满了期待。

“我们现在确实非常需要对革命先辈的事迹进行传播和弘扬。”刘镇刚说,20世纪40年代初,他的祖父曾在华北参加对日作战并负伤。解放后,祖父一直严格要求自己和家人,告诉大家不能忘了好日子来之不易。

刘镇刚说,《沂蒙山》演出的最大意义,也许是能让观众不忘记历史,不忘记那些流过血、受过苦,没有过过好日子的人们,从而激励现代人更加珍惜当下。

民族歌剧《沂蒙山》在国家大剧院上演

今年清明小长假,陈桂枝曾和家人自驾去山东省临沂市的孟良崮战役纪念馆、沂蒙红嫂革命纪念馆等地参观游玩。听闻《沂蒙山》要进京演出的消息后,她第一时间去购买了演出门票。

“我在临沂玩了两天,最直观的感受是老区的面貌已发生翻天覆地的变化。乡亲们生活很好,一些景区周边的村庄建设的很有特色、很漂亮,乡亲们日子也很富足。”陈桂枝说,《沂蒙山》成功演绎出了军民水乳交融、生死与共的鱼水情。几十年前,党得到人民的支持,带领人民打赢了抗日战争、解放战争,实现了人民当家作主。几十年后的今天,党又带领人民过上了幸福安宁的好日子。在中国共产党成立100周年的节点上,《沂蒙山》在北京的演出,是“一切为了人民”宗旨的生动诠释和注脚。

2018年12月,《沂蒙山》在济南首演。该剧以抗日战争为主线,以沂蒙山革命根据地党政军民“水乳交融、生死与共”的革命历史为创作背景,以大青山突围、渊子崖战役为创作素材,讲述了海棠、林生、夏荷等主要角色在国家危亡与个人命运的纠缠中,牺牲小我、军民一心、团结抗战的故事。

2016年10月策划伊始,创作团队即面临“棘手难题”:数十年来,文艺界关于沂蒙精神题材的作品不胜枚举,文艺形式多样,故事题材也多有涉及。写沂蒙精神不难,写出精品不容易。

生活是文艺创作的源头活水,人民是文艺工作者的衣食父母。为增强切身感受、真正抓住打动人心的细节,创作团队6次到沂蒙山区采风,在文化和旅游部指导下经过10多次座谈研讨、9次重大修改,最终历时一年半时间完成定稿。

寄托各界厚望的《沂蒙山》,没让大家失望。来自全国各地专家、当地媒体给出高度评价,认为“歌剧不但生动展现了沂蒙山区群众参军参战、拥军支前的感人事迹,还塑造了许多有血有肉的人物形象,坚毅勇敢、无私奉献的村民海棠就是其中代表”。

首演成功后,《沂蒙山》进入“起步就加速”阶段。多次进京演出、山东省内多地巡演、入选第十五届精神文明建设“五个一工程”获奖名单……根据山东歌舞剧院统计,2018年至今,《沂蒙山》各版本演出共120多场,现场观众约20万人次,网络观看量超600万人次。

(文中图片由崔元拍摄)