Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

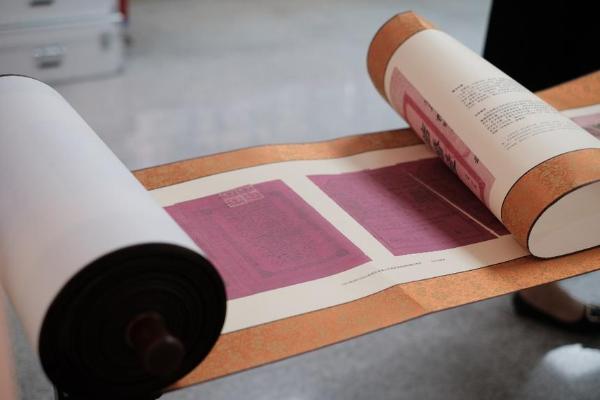

须臾百年,一纸婚书染尽一城欢喜。在中国共产党建党百年之际,百份意义深远的婚书制成的《百米婚书长卷》正式面世,见证中国婚俗变迁史与桩桩姻缘的浪漫旧事。

前人对婚姻的祝福与向往,从清朝婚书上的“天作地合,文定厥祥,鸾凤和鸣,珠联璧合”,或是民国文人墨客书写下的“两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。看此日桃花灼灼,宜室宜家,卜他年瓜瓞绵绵,尔昌尔炽。谨以白头之约,书向鸿笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。此证”可见。如今一纸婚书,几番心地,须臾百年,深情与共。

百份婚书,纸短情长透射百态人生

这份以宣纸为底、锦绫镶边的《百米婚书长卷》,从收集分类、探究文化、校对装帧等环节耗时近百天,以古香古色、清雅大气的风格再现过去的浪漫岁月。

徐缓展开长卷,映入眼帘的是花式繁多的婚书,全卷按照清朝、民国、新中国成立初期、改革开放、新世纪等时期先后进行编排,时间跨度达100多年,其中年份最久的是一份1848年的订婚证书。而后一些民国时期的婚书已有了“妇愿嫁与否应绝对尊重其自由”“童养媳于法不合亟宜纠正”等观念。可窥见封建家庭婚姻观的瓦解,以及青年拥有独立自主的思想和女性地位的提高。

婚书类型上选取了凤柬、礼帖、订婚证、结婚证、公证书、证明书等,通过探究婚书图案样式和文字的变化,挖掘出寓意背后的传统习俗、婚姻观念、社会变迁和政治意义。更重要的是纸短情长的背后,透射出的是对对男女的情感寄托、家庭嫁娶流程和社会风俗百态。

此外,长卷还收录了清朝以来各种婚俗插画,摘录了新中国成立前后发布的几部重要婚姻法规,反映着礼法秩序的发展演变,信息含量丰富。

半年寻访,踏遍南北只为收集婚书

收集婚书的故事开始于一支专做乡村社区运营的团队——“先疯青年”。在长期的驻村生活和村民故事挖掘中,让他们对村民家里的各式老物件产生了兴趣。

起初为了留存住村民的美好记忆,团队策划创意为村民补拍婚纱照写真,期间发现结婚证书作为村民彼时婚姻的见证,几乎每家都将其视作珍宝。

团队的几位成员分头走遍福建福州、广东佛山、河南开封、重庆荣昌、山东临沂、江西赣州、四川成都等地,寻访婚俗博物馆和婚书收藏家,搜集到众多收藏者手上各个省份的代表性婚书和婚俗物件。婚书团队的总策划李先生说:“上世纪70年代以前的结婚登记虽说是结婚证,但是没有照片,像一张奖状容易压皱弄破,保存下来非常不容易。我们专门去档案管理机构进行扫描处理,并进行双重塑封,以免婚书因触摸、潮湿或风化等原因再次损坏。”

不止婚书,他们收集到的还有一封封情书家信、一枚枚党徽党章、一件件陪嫁物件,都是在无声诉说着刻在实物里的奋斗历程和时代印记。

随后,该团队邀请香港中文大学、西南大学、四川农业大学等高校的青年志愿者共同参与,梳理婚书文字内容和探究其背后的历史文化,“我们在后记中对这些参与的同学表示了感谢。”下一步,“先疯青年”团队计划通过巡回展览的形式,让更多人看到深藏在老物件中的峥嵘岁月,同时将2000余份婚书汇编成书并进行数字化管理,希冀“白头之约,书向鸿笺”的浪漫情怀与典雅诗意的誓词重归记忆。

(图片均由采访对象提供)