Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

记者从中国上海国际艺术节中心获悉,10月12日下午,作为“演艺大世界 艺聚大上海”舞台艺术作品展演季的重磅剧目以及广州(上海)文化交流月的活动之一,广州市杂技艺术剧院杂技舞剧《化·蝶》在上海大剧院举办全球巡演新闻发布会。导演赵明、编剧喻荣军、主演吴正丹和魏葆华,以及上海市文化和旅游局、广州市文化广电旅游局、中国上海国际艺术节中心和北京保利剧院管理有限公司等领导出席,并见证了中外多方的巡演签约,正式宣告世界巡演从上海起步。上海对外文化交流有限公司与北京保利剧院管理有限公司签署了全球巡演战略合作协议;随后上海对外文化交流有限公司、北京保利剧院管理有限公司、佛尼克斯音乐经纪公司在线签署了2023年起的欧洲五国50场的三方全球巡演意向书。

(签约现场,由祖忠人拍摄)

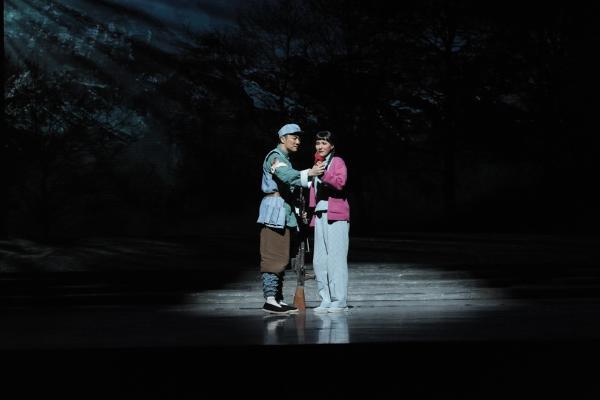

《化·蝶》对经典爱情故事《梁祝》进行创造性转化、创新性发展,以开放的姿态在杂技表演中融合戏剧、舞蹈、魔术等多种舞台样式和现代科技手段,运用象形、谐音、会意等多种杂技表演手段,探索蝴蝶破茧而出、重获新生的全新美学形象,展现飞舞之蝶的精神光芒,弘扬中国文化的含蓄之美、中和之美。杂技舞剧《化·蝶》将于11月12日、13日开启全球巡演首站——上海站的首演。待全球疫情好转之日,《化·蝶》将“飞”出国门,“飞”向欧洲的舞台。

重塑经典呈现美学追求

对于中国观众来说,梁山伯与祝英台忠贞不渝的爱恋传说并不陌生。多年以来,梁祝故事曾以小说、歌曲、影视剧、戏曲等文艺形式呈现、流传至今,但运用杂技舞剧的形式讲述这个美丽的中国故事,《化·蝶》是世界首次。该剧以梁祝化蝶的意象作为爱情的象征,融入庄周化蝶的哲学思想,紧紧抓住“蝶”这一形象,给梁祝的爱情故事赋予了崭新的时代审美价值。导演赵明说,该剧之所以名为《化·蝶》,是因为梁山伯祝英台的命运以及这个经典爱情故事的情节和蝴蝶破茧成蝶的生命韵律能够完美融合,赋予了杂技剧更具浪漫想象力的空间和更为深刻的内涵,让主创很好地解决了技术与艺术的融合问题。

《化·蝶》汇聚了总导演赵明、编剧喻荣军、艺术指导宁根福、舞美设计师秦立运、服装造型设计师李锐丁等国内顶尖艺术家精心创排。该剧的创作初衷是用创新形式再现不一样的经典传说,向海内外观众呈现具有时代感的中国传统文化和当代中国文艺工作者的美学追求,凸显中国作品、世界表达,中国故事、全球传播,中国制作、国际水准的艺术亮点。

肩上芭蕾全新视觉冲击

2000年,一只东方天鹅在王子肩上、头上、胳臂上翩翩起舞,她用“肩上芭蕾”征服了观众、征服了世界;2003年,杂技《化·蝶》亮相央视春晚舞台,“肩上芭蕾”再度掀起热烈反响;2004年,一台让人耳目一新的杂技芭蕾《天鹅湖》以极具艺术挑战性和审美效果的全新尝试亮相舞台,在上海大剧院举行连续20场首演后,“肩上芭蕾”走向世界,所到之处,观众无不为之震撼。

正是“肩上芭蕾”的创始人——吴正丹和魏葆华,他们将芭蕾这一西方的高雅艺术糅进中国的传统杂技里,让杂技变得优雅,让芭蕾变得惊喜。十多年后,在杂技舞剧《化·蝶》中,“肩上芭蕾”又将压轴出场,再次给观众以震撼的视觉冲击。

文化“走出去” 上海码头再启航

作为“十四五”开局之年,2021年是面向第二个百年新征程的重要起点,上海加快文化高质量发展,提升文化软实力,打造“演艺大世界”这张建设上海国际文化大都市的名片。经中国上海国际艺术节中心大力促成,此次杂技舞剧《化·蝶》选择上海对外文化交流有限公司作为全球巡演总代理,选择上海作为全球巡演的始发站,此举将进一步助力上海文化“码头”“源头”并进建设,拓展“演艺大世界”品牌,满足广大市民的精神文化需求,做大做强《化·蝶》的品牌效应,也将力促更多国内的优质艺术作品从上海走向世界舞台,充分发挥上海“码头”的平台效应和文化引领作用。

为了更好地走向世界、走到各国观众的心中,杂技舞剧《化·蝶》在创作时,针对不同国家和地区的受众特点与文化取向,精心编排、策划细节,让全剧处处体现对传统文化的开掘和再创造,体现了当代芭蕾的思考与传统文化的奇妙“化学反应”,努力使这部融合型创新作品在世界舞台上讲好中国故事、传播中国声音、阐发中国精神、展示中国风貌。

梁山伯与祝英台的凄美故事有“东方罗密欧与朱丽叶”之称,小提琴协奏曲《梁祝》可能是世界上演奏最多的中国交响乐作品,中国杂技在国际比赛中频频摘金夺银,具有全球知名度——种种原因铸就了杂技舞剧《化·蝶》为文化“走出去”量身定做的先天优势,让其从耳熟能详的中国故事发展为世界知名的中国故事。也许,今后观众再提及“化蝶”的爱情传说时,吴正丹和魏葆华的“肩上芭蕾”将成为一个新的话题。

(图片除特殊说明外,均为该剧剧照,由中国上海国际艺术节中心提供。)