Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

传承和创新之间构成的张力,始终贯穿在21世纪京剧艺术的生存和发展中。自2010年11月17日京剧艺术入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,传承和保护京剧传统,成为人们的共识。从发展策略来说,新时代京剧艺术不是要不要继承传统,而是如何继承传统的问题,是如何将京剧的传统纳入未来发展轨道的问题。那么,如何继承京剧传统?对待不同的艺术样式,采取的手段和方法自然不同。对于京剧艺术,有计划、有步骤地传承传统戏是延续、发扬京剧传统的一个重要途径。从2010年至2020年,国家政府和文化部门为京剧艺术制定扶持规划,持续在政策上给予倾斜和支持,京剧院团和教育机构挖掘、整理了一批传统剧目,一些濒临失传的传统戏重现在当代舞台上,净丑行、武戏涌现出一批年青新势力,缓解了地方京剧院团行当不均、人才不齐的压力,为京剧艺术传承体系的建构奠定了基础。传承成为十年来京剧发展的内在驱动力。

2000年前后,新旧世纪之交,京剧界有关传承、保护的声音比较微弱,京剧院团在注重本院团传帮带工作的同时,尚未将继承、传续传统戏当作一种理念提升到发展策略的高度,提到工作的日程上来。到了2004年,这种情况有所变化。各京剧院团武戏演员的缺失,是当时的普遍现象,已经影响到新剧目的创作、生产,在该年举行的第四届中国京剧艺术节上,特设“武戏擂台赛”,展演传统武戏折子戏,引起京剧界对武戏传承的重视,促进武戏的发展。随着非遗保护工作的深入,大家对京剧传承的认识也更加深刻,尤其是2010年京剧申遗成功,改变了京剧生态格局,保护、传承成为发展京剧的重要方式。

自2010年至2020年,在京剧发展史上,有两个时间节点值得一提。一个是2010年京剧申遗成功,一个是2015年国务院办公厅下发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,这两个节点具有里程碑意义。

申遗成功对于京剧传承的重要性,不是指京剧艺术的保护与传承工作始于此年,而是指从这年开始,京剧传承成为一种理念,一种行动,扎根于京剧院团及每位京剧人的心中,成为京剧院团创作、生产的指导思想。在京剧界,传承和保护观念的滋生,并不始于2010年,早在30多年前,就有戏曲专家、艺术家提出京剧传承的思想。经过十年文革浩劫,京剧传承中断,后备人才缺乏,传统戏演出寥寥无几。1991年,原文化部成立“振兴京剧指导委员会”,针对京剧院团传统剧目的挖掘、整理,青年京剧人才培养等问题,进行有计划、有步骤的扶持和指导,“传承”作为一种理念开始浮出水面。2010年京剧申遗成功后,对于京剧传承的看法发生变化。原文化部制定的“国家重点京剧院团保护和扶持规划”将扶持工作的重点转移到传统剧目的复排和人才培养上,确立传统剧目的传承在地方京剧院团中的重要作用。京剧传承理念的确立,改变了地方京剧院团的创作生产方式。如果说之前地方京剧院团的工作重点是创作新剧目,那么,京剧申遗成功后,整理、继承传统剧目升格为与创作新剧目同样重要的地位。京剧传承的理念开始转化为实践行动,渗透到地方京剧院团的创作生产中。

2015年这个节点在京剧史上的意义,在于京剧传承人成为京剧传承的主体,京剧表演传统的保护、传承和青年人才的培养相勾连,初步建构出京剧传承体系的框架。2015年,《关于支持戏曲传承发展的若干政策》文件发布后,原文化部按照国务院决策部署,制定了一系列扶持戏曲艺术的具体措施,在“中华优秀传统艺术传承发展计划”内,单设“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程,配备专项资金来落实京剧传承的任务。将京剧艺术传承工作纳入“中华优秀传统艺术传承发展计划”,意味着国家文化主管部门对于京剧传承的重视和推进,京剧传承的平台更加广阔,保护的力度更为强大。每个传戏项目都有确定的传承名家、传授剧目和学员。京剧名家为传承主体,传授剧目为传承载体,学员学戏为传承受体,京剧传承中必不可少的表演、剧目和教育的要素,都被完全囊括进来。名家、剧目和教育之间的复合关系,凸显出京剧传承体系的基本面貌。

最具根本性变化的是,经过几年的尝试和摸索后,京剧界对京剧传承的认识变得更加全面而深入,认识到整体传承的重要性。名家传戏项目的入选范畴不局限于生行、旦行,而是扩大到净行、丑行,传承领域不局限于流派表演艺术家,而是扩大到作曲家、琴师、鼓师、舞美设计师、教育家等,传承剧目也不局限于文戏,而是扩大到武戏,这些都昭示着京剧传承在步入一个整体传承的阶段。京剧传承的整体性理念,既是非物质文化遗产保护精神的体现,也是对京剧艺术本质特征的张扬。我国非遗法第四条规定:“保护非物质文化遗产,应当注重其真实性、整体性和传承性,有利于增强中华民族的文化认同,有利于维护国家统一和民族团结,有利于促进社会和谐和可持续发展。”整体性传承是非遗保护的主要特点,从不同行当、不同领域,多方位、多层面地传承京剧艺术,正是对京剧作为非物质文化遗产项目的整体性保护的有力诠释。而各个行当、各个领域的全面发展,是京剧艺术综合性的真实体现,也是新时代观众审美的需求。

2015年之前,京剧的传承主体是京剧院团,传承重点落在剧目上,落在传统剧目的整理和复排上,而京剧表演的传承主要体现在国家级京剧传承人个人化的努力中,尚未升级为有组织、有计划的集体行为。2015年名家传戏项目的设立,将地方京剧院团的剧目建设、人才建设和京剧作为世界非遗“表演艺术”类项目融为一体,以京剧名家传戏为切入点,强调京剧表演传承的重要价值,在整体性的传承工作中推动京剧传承的规范、有序、系统地发展。

在整体传承体系中,传承人是主体,在京剧传承工作中发挥着领军作用。国家级京剧项目代表性传承人的认定始于2008年,到2020年,共有四批(2008年、2009年、2012年、2018年)京剧名家被认定为国家级传承人。其中,2012年有19人入选,2018年有13入选。比较这四批传承人擅长的艺术领域,发现自2010年始传承人的评选范围发生变化。2010年之前(2008年、2009年)被认定为国家级京剧传承人主要是表演艺术家,如2008年入选的有:李世济、张春华、刘秀荣、刘长瑜、李金泉、杜近芳、杨秋玲、叶少兰、谭元寿、梅葆玖、孙毓敏、赵燕侠、李维康、王金璐、李长春、张幼麟、李荣威、周仲博、汪庆元、尚长荣、陈少云、王梦云、孙正阳、关栋天,行当涉及生行、旦行、净行、丑行,包括武生、武丑等,其中李长春、李荣威为净行,王金璐、张幼麟为武生,张春华为武丑,等等。到了2012年评选时,传承人的评选范围从表演艺术家扩大到音乐作曲、琴师鼓师、舞美设计师、京剧教育家等领域。如2012年入选的国家级传承人有:李祖铭、刘琪、朱秉谦、李景德、沈福存、朱绍玉、钮骠、宋丹菊、谢锐青、蔡英莲、王玉璞、关松安、张信忠、梁斌、张善元、周云亮、沈小梅、宋长荣、杨至芳,其中,朱绍玉为音乐作曲,李祖铭为琴师,王玉璞为鼓师,关松安既是文武老生也是京剧教育家。著名的舞美设计师李鸿儒于2018年入选国家级传承人。京剧传承人认定范围的变化,说明2010年京剧成功入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,国家文化部门及京剧院团对京剧传承内涵的认识越来越全面,也越来越深刻,认识到京剧艺术的传承不仅是表演艺术的传承,也是音乐创作、琴师鼓师、舞美设计等门类艺术的传承,全方位、整体传承的理念成为京剧传承工作的指导性原则。2010年至2020年,评选出32位国家级京剧传承人,加上2010年前评选的37位,合计69位,这些国家级京剧传承人构成京剧传承人谱系的主干,连接着京剧艺术流派创始人和新生代传承人之间的艺术命脉。

京剧传承人谱系的建构是一项复杂的系统工程,它不是一个项目、一个剧院或一位传承人在短期内就能建成,而是不同京剧院团、不同行当、不同领域的传承人经过长期的精诚合作,在多项京剧传承项目的实践中逐渐完善、成熟。为了促进和弘扬京剧艺术的传承,国家和地方文化部门多年来设立多个项目来资助、扶持、保护京剧艺术的传承。除了国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的评选,还有“国家重点京剧院团保护和扶持规划”,“中华优秀传统艺术传承发展计划”之“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程、戏曲专项扶持项目,国家艺术基金之人才培养资助项目,中国京剧艺术基金会“挖掘抢救整理传统剧目”项目,北京文化艺术基金之人才培养资助项目及各省市文化艺术传承项目等等,这些项目的每一年度工作的完成都为京剧传承人谱系的构建添砖加瓦。

2015年开始实施的“中华优秀传统艺术传承发展计划”之“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程,延续了国家级京剧传承人的认定办法,强调了京剧传承人在京剧传承工作中的重要地位和价值。京剧艺术是表演艺术,人是京剧艺术的第一生产力,人在艺在,人走艺亡。将传承主体确定为京剧传承人,可以及时地、抢救性地保护和继承京剧老艺术家身上的技艺乃至绝技,尽最大努力地挽救京剧艺术失传的危局。而大量京剧艺术家积极参与到传承行列,自觉承担起传承经典剧目的重任,使京剧的传承保护工作成为京剧人自下而上的主动追求,回应了国家文化政策自上而下地对京剧艺术的重视。

从2015年至2020年,入选“中华优秀传统艺术传承发展计划”之“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程、戏曲专项扶持项目的京剧名家计有162位,其中,侯丹梅、黄世骧、鞠小苏、李光、李长春、李鸣岩、刘秀荣、苏德贵、杨赤、张艳玲、张幼麟、赵葆秀、朱世慧、尚长荣、王蓉蓉、孙毓敏、年金鹏、刘习中等名家多次入选,剔除重复者,近140位京剧名家入选。对这些传承人的成就、传承剧目、年龄等方面进行归纳,呈现出如下特点:第一,从2015年到2020年,传承名师的年龄、影响力随着时间推移,有所变化。2015年度,入选的京剧名家多为70、80岁的老艺术家,在京剧界赫赫有名,如李世济、杨少春、陈少云、王玉瑾等。到了2020年,除了70岁的老艺术家外,中年艺术家开始进入传承人行列,如李胜素、赵永墩、常东、翁国生、李佩红等。第二,传戏的学员以年轻的、有实力的学生为主,也有一些京剧名家参与,如李海燕、张建国、许翠等,他们加入学员行列,提升了京剧传承的档次。第三,个别京剧传承人具有双重身份,既是教师又是学员。如常东、程联群。常东,2017年参加名家传戏项目,追随周仲博先生传习《二子乘舟》。到了2019年,他作为教师参与项目,为京剧新生代传授《驱车战将》《小商河》。这说明了中年京剧艺术家的舞台创作成就卓著,获得专家和观众的认同,同时也暴露出地方京剧院团老一代艺术家相继作古凋零,后继人才乏力的窘境。这种双重身份京剧名家的出现,既提升了学员传戏的艺术水准,又为京剧传承事业输入新鲜血液,推动京剧艺术传承向高水平方向发展。

国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的评选,“国家重点京剧院团保护和扶持规划”、“中华优秀传统艺术传承发展计划”等项目彼此独立,但传承和发扬京剧艺术的思想是一致的。在确定具体的传承人时,这些项目彼此呼应,一起搭建出京剧传承人谱系框架。京剧传承人谱系以京剧表演、京剧音乐、京剧场面、京剧舞美、京剧教育等为横坐标,以生、旦、净、丑各个行当为纵坐标,以小生、老生、武生、青衣、花旦、老旦、铜锤花脸、架子花脸、武丑等行当的京剧表演艺术家;音乐设计、琴师鼓师、舞美设计等京剧名家为支点,勾连起谱系的过去和未来。这谱系囊括了当下京剧界各流派如梅派、尚派、程派、荀派、麒派、杨派、唐派、谭派、叶派等生、旦、净、丑行的京剧大家,也包涵武生、武净、武丑名家,还有京剧作曲、乐队、舞美设计、教育等不同领域的京剧名家。通过不同流派、不同行当、不同领域的京剧教师的活态传承,京剧传承人谱系形成有序的、系统的、有规模的传承链,有效激活了京剧传统的生命力,实现京剧传统与未来的对接。

培养音乐创作、乐师、舞美设计、教育等弱势领域的后备军,是京剧传承人谱系建构中的第一重任务。京剧艺术除表演外,最具剧种识别性的元素是音乐,而京剧音乐除了作曲、唱腔设计,还包括琴师、鼓师等乐师表演的各种器乐。京剧各门类均衡传承,是确保京剧艺术良性发展的前提条件。某一门类的缺失,或者某一门类的退化、弱化,都会阻碍京剧艺术的健康发展。新世纪以来,京剧作曲、琴师鼓师的后继人才断层严重,舞美设计如头盔制作、道具制作、化妆人才极为短缺。及时地抢救、传承京剧作曲、琴师、鼓师、舞美设计师的技艺,培养年轻的技术人才,是一件刻不容缓的事。国家级非物质文化遗产项目京剧传承人的申报活动在2012年、2018年关注了京剧作曲家、鼓师、琴师和舞美设计师,朱绍玉、高一鸣、李祖铭、王玉璞、李鸿儒成为国家级京剧传承人。国家艺术基金项目也在京剧音乐创作、演奏、舞美设计人才培养方面给予基金资助,沈阳师范大学的“京剧舞台脸谱艺术人才培养”、中国戏曲学院的“京剧京胡演奏人才培养”成为2017年度、2019年度“人才培养资助项目”。

京剧“名家传戏”工程和国家级非物质文化遗产项目将京剧作曲家、琴师、鼓师、舞美设计师等纳入保护和扶持项目,打破京剧传承人只关注流派表演艺术家的局限,倡导表演、音乐、舞美等领域的全局性传承,丰富了京剧传承人谱系,使单一的、平面的流派表演艺术家谱升级为多层次、立体化的传承人谱系,为京剧传承体系和表演艺术体系的建构打下基础。

培养弱势京剧院团里弱势行当的新生代力量,是京剧传承人谱系建构中的第二重任务。以“中华优秀传统艺术传承发展计划”之“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程为例,2015年的名家传戏项目主要在国家重点京剧院团试行。国家京剧院、北京京剧院和上海京剧院等选定的教师以本院团的京剧演员为主,而江苏省演艺集团京剧院则特聘其他单位的京剧名家李长春、苏德贵、李鸣岩为教师,来培养本院团的年轻演员,只因该院的花脸、武生、老旦行的后生力量薄弱。这种以扶持弱势行当的思想后来成为“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程的指导原则,文化和旅游部在发布年度戏曲专项扶持工作的通知时,明确指出,“鼓励濒危剧种以及武生、武旦、武净和丑行优先申报”。

对净丑行、武行的关注,正是地方京剧院团净行、丑行传承和武戏创作出现危机的回响。新世纪伊始,京剧艺术舞台创作表现出内动力不足的现象,大多数京剧院团缺少正净、武花脸、文武丑、武小生等方面的人才,这限制了他们新剧目的创新能力。如果京剧院团自身行当齐全,新剧目的创作不受影响,计划推出什么行当就可以付诸实施,不受困扰。如上海京剧院人才多,行当全,净行名家尚长荣撑台,计划推出以净行为主的戏如《贞观盛事》《廉吏于成龙》,他们就能去尝试。而其他京剧院团没有齐全的行当阵容,缺乏净、丑、武行的表演人才,创作新戏时,只能倾向于老生、青衣为主的戏,如果旦行力量强,旦角戏占中就成为必然。

这种行当间的比例失衡不仅表现在专业院团,在京剧基础教育阶段,也出现重生旦、轻净丑,重文戏、轻武戏的情况。作为一套完整艺术体系的京剧,各大行当都具有自身独特的形象内涵和不同的表演程式。京剧行当发展失衡,不但会导致某些传统技艺与剧目的失传,更为急迫的是,任何一个行当出现承继断层与人才流失,都意味着京剧艺术体系中相应形象系统与表演程式系统的缺位。“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程从2016年开始将教学机构纳入遴选范围,就是为了解决基础教育存在的这种矛盾,中国戏曲学院、中央戏剧学院的京剧教育家兼表演艺术家的加盟,解决了京剧基础教育中行当失衡的窘境,促进整个京剧业行当的均衡发展。

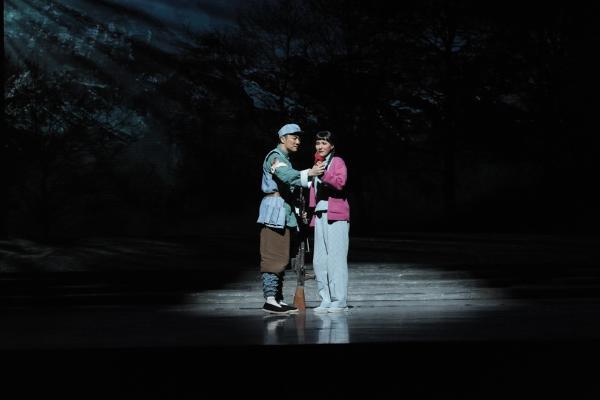

武行的衰微,与净行、丑行的衰微相因而生。在京剧历史上,武戏曾有过红火时期,但到了新世纪,京剧武行面临萎缩之困境,各地京剧院团存在武行缺门,武戏演出少,演员基本功退化,演员流失严重等等问题。为挖掘武戏人才,推动武戏的传承,2004年举办的第四届中国京剧艺术节推出武戏擂台赛,呼吁京剧界武戏创作和演出的重视,为之后武戏传承项目的上马和铺开提供了舆论的准备。“中华优秀传统艺术传承发展计划”和国家艺术基金之人才培养资助项目在武生、武旦、武净和丑行的传承上给予优先福利。任凤坡、刘习中、宋丹菊、马玉璋、高牧坤、张幼麟、贺春泰、张艳玲等教师在“名家传戏”项目中遴选成功,上海戏剧学院附属戏曲学校的“盖(叫天)派京剧武生艺术人才培养”、湖北省京剧院的“京剧《徐九经升官记》人才培养”、中国人民大学的“京剧叶派武丑青年演员培训”,顺利入选2015年度、2016年度的国家艺术基金“人才培养资助项目”,都与国家文化部门大力扶助武戏的指导思想密切相关。2015年至2019年的京剧名家传戏项目中,每年都有七、八位净行、丑行或武行的传戏教师成功立项。项目的立项和完成,有力地推动了京剧传承工作的全面发展。

京剧传承的目的是传承京剧表演艺术,培养京剧后备力量,主体是传承人,载体是剧目,传承人通过经典剧目的口传身授,将京剧表演艺术精髓传递到学员身上。在京剧艺术传承的宏大工程中,剧目传承是关键性的一环,属于重中之重。从2010年至2020年,随着传承项目的相继确立、传承工程的深入推进,京剧经典剧目尤其是可以传承的剧目的家底得到一次整理和盘点。京剧传承项目有计划、系统地开展的过程,正是京剧经典剧目库建立的过程。

有关京剧剧目,陶君起曾于20世纪50年代进行过一次较为完整的梳理和著录,他根据“戏考”“戏典”“戏单”及中国戏曲研究院历年搜购、传抄的剧本、戏曲专家们捐赠的剧本、京剧老艺人和收藏家们收藏的部分剧本,编撰成《京剧剧目初探》,著录京剧剧目1225个。1963年增订出版时,增补了49个,共计1274个。这1274个剧目并未囊括北京、上海之外在其他城市舞台演出的京剧剧目,但1949年之前的京剧剧目在该书中得到了一次较为全面的展现,现在来看这些剧目,它们都属于传统剧目。

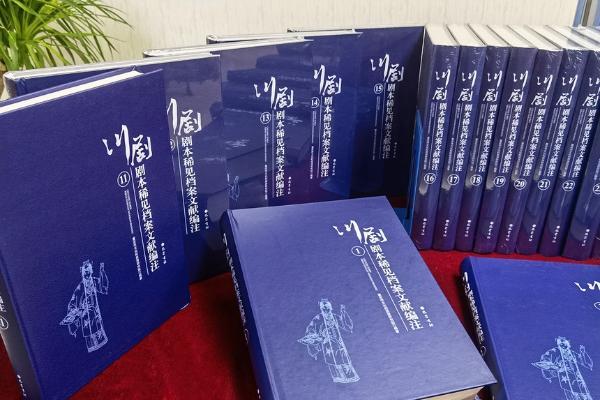

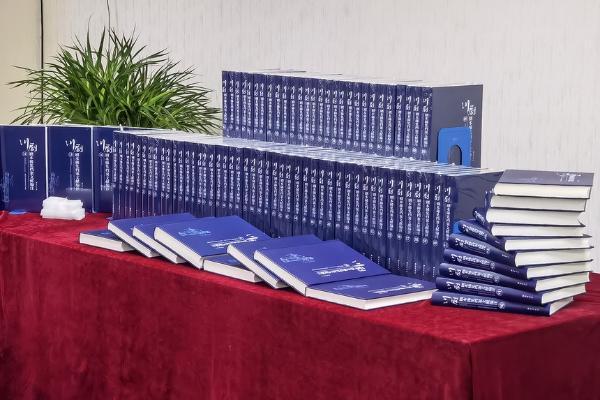

但有多少传统剧目,与能够传承多少传统剧目,是两回事。以剧目为载体来传承京剧表演艺术的方式具有独特性,与整理剧本来传承的方式不同,与录音、录像的传承方式也不同。以整理剧本为主的文本传承方式,主要侧重于京剧剧目文本的校勘,从京剧文学的角度来传续优秀传统剧目,如2009年出版的《京剧传统剧本汇编》,收录499部剧本,之后还整理出版了清宫戏、连台本戏、武戏、丑角戏剧本等,“京剧传统剧本汇编”丛书是迄今为止收录京剧剧本最多、且最大限度地保留传统京戏舞台演出原貌的剧本集。以录音、录像方式来传承,主要以向录音、录像学习的方式来传承京剧剧目,如2007完成的中国京剧音配像工程,以著名的京剧表演艺术家留下的音频资料为基础,由其子女或亲传弟子配像,录制了460出剧目,及时抢救和保留了大量传统剧目。不管是剧本整理还是音配像工程,都是京剧剧目传承体系中的一部分,是保障京剧传统剧目传承顺利实施的条件,但不是必要条件。京剧剧目传承体系中的关键性环节和必要条件是师徒间的口传心授。学生向剧本、录音、录像学习,可以学到“唱什么、做什么”,却无法学到“怎么唱、怎么做”,只有老师的言传身教能够解决学生学戏、传戏中存在的问题,引导学生领悟京剧表演的奥秘,掌握京剧表演的规律和技巧。2010年至2020年开展的“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”工程、国家艺术基金“人才培养资助项目”等项目,都以京剧传统剧目的面面相授、口口相传为旨归。这些项目在张扬京剧表演的独特性、培养京剧后备人才、接续京剧传统命脉方面发挥了重要作用,激活了京剧传统在新时代的转化能力,激活了京剧经典剧目在新时代的传承活力。

以活态的方式传承下来的京剧剧目,构成京剧经典剧目库中的核心主体。那么,当下京剧经典剧目库里,都有哪些基础目?以“中华优秀传统艺术传承发展计划”之“名家传戏——当代京剧名家收徒传艺”项目中入选的剧目为例,考察十年来京剧经典剧目库的构建情况。

从2015年至2019年,按“名家传戏”项目每年设立的传承剧目来计算,合计有276出入选,这些剧目大部分为折子戏,少部分为全本戏。这五年内,传承的经典剧目有:《白蛇传》(包括折子戏《盗库银》《盗仙草》《祭塔》《断桥》《金山寺》)、《扈家庄》《武家坡》《霸王别姬》《春秋配》《将相和》《李逵探母》《玉堂春》《罢宴》《百花赠剑》《赤桑镇》《打焦赞》《恶虎村》《贵妃醉酒》《活捉三郎》《送亲演礼》《挑滑车》《铁笼山》《望江亭》《乌盆记》《洗浮山》《谢瑶环》《艳阳楼》《宇宙锋》《岳母刺字》《战太平》《珠帘寨》《白帝城》《长坂坡》《挡马》《二进宫》《反西凉》《华容道》《九江口》《连升店》《芦花荡》《卖水》《女杀四门》《清官册》《群英会》《三盗令》《三击掌》《三娘教子》《失子惊疯》《搜孤救孤》《探阴山》《望儿楼》《小放牛》《姚期》《野猪林》《遇后龙袍》《斩经堂》《昭君出塞》等。分析这些剧目,发现它们具有以下四方面的特点:

第一,《白蛇传》《扈家庄》《霸王别姬》等剧目构成京剧经典剧目库的基础目。这些剧目被京剧名家多次选用,因为它们是京剧各流派的代表作,凝结着不同流派的独特技艺,在唱、念、做、打方面各有特点,或者唱、念、舞兼备,是检验京剧演员表演技艺的试金石。

第二,学习、传承这些传统剧目,可以激发地方京剧院团的演剧传统,强化其原有的传统优势。如《玉堂春》,每个旦行流派都有演出,但沈福存的《玉堂春》独具特色,一是男旦表演,其风格兼备梅派、张派之优点,二是,表演中融入川剧、话剧的表现手段,唱做细腻,人物形象鲜明,是重庆市京剧团的保留剧目。为了传承沈福存的表演特点,强化重庆市京剧团的传统优势,该剧曾两度被选为传承项目,2016年,由沈福存传承给程联群,2019年,由程联群传授给年轻的学员。从沈福存到程联群,再由程联群教授年轻学员,《玉堂春》不仅勾连起三代京剧人,形成清晰的传承链,而且通过程联群及其青年演员的代际传承,使重庆市京剧团保持了经典剧目优势。

第三,这些剧目中,有的是净丑戏、老旦戏、武戏,如《李逵探母》《活捉三郎》《岳母刺字》《武家坡》等。新世纪前后,因地方京剧院团缺乏净丑行、老旦行、武戏演员,这些剧目已经沦为稀见剧目。2008年尤其是2010年京剧传承项目在全国如火如荼地得到开展后,这些剧目被多位传承人选为传承项目,说明净丑戏、老旦戏、武戏的传承已经到了紧迫阶段。对净丑戏、老旦戏、武戏剧目的传承,不仅丰富了京剧剧目库的剧目种类,而且激活了地方京剧院团再造保留剧目的功能,如江苏省京剧院因短缺铜锤花脸、武生、老旦演员,花脸行、武行、老旦行的后生力量不足,2015年该院借助名家传戏项目,借用其他京剧院团名家之长,补本团行当之短,特聘李长春传授《赤桑镇》《将相和》,苏德贵传授《夜奔》《挑滑车》,李鸣岩传授《徐母骂曹》《哭灵》等,使《赤桑镇》《夜奔》《徐母骂曹》等剧目补剧院保留剧目之缺,成为江苏省京剧院的保留剧目。

第四,这些剧目中,有一些属于濒临失传、演出稀少的剧目,经过传承后,重现京剧舞台。如《二子乘舟》《劫魏营》《青城十九侠》《收关胜》等。《收关胜》,也叫《请关胜》,武净戏,《京剧汇编》《京剧传统剧本汇编》等收录剧本,杨小楼、尚和玉等擅演此剧,主要考验演员腿功、翻高、大刀削头等表演技巧。大刀削头是高难度的表演技艺,关胜对战花荣、林冲时,要表演多种不同的削法。饰演关胜的演员孔武有力,舞动大刀时,举重若轻、收放自如才行。和花荣、林冲对打时,举刀要硬,劈刀要狠,收刀要快,大刀削头时,要刚好擦过对方的后背或后脑才到位,才精彩。表演时,力度合适,既不多也不少,拿捏到位,并不容易。只有经过反复训练,以及和对方演员长时间地磨合,才能表演成功。当下武戏表演已融入当代戏剧审美趣味,不仅增加了新的武打技巧,而且在武打的节奏、速度、力度方面都有变化,与传统武戏相比,节奏更快,力度更强。所以,武戏演员学习、传承武戏,面临的不仅是学习和传承工作,还要思考如何提高表演艺术,回应新时代的审美需求,这比起纯粹学习传统武戏来,具有更大的难度。

十多年来,在国家和地方政府政策扶持下,在地方京剧院团不断努力下,京剧艺术的传承得到较好的赓续,京剧整体传承理念获得业内人的认可,京剧传承人谱系渐趋完善,活态的京剧经典剧目库在逐渐壮大,这些都为推动京剧艺术向着良性方向发展发挥了积极作用,为京剧艺术表演体系的构建奠定了基础。

经过十多年的实践,京剧传承工作在如何认定传承人、确定传承剧目、选择学员等方面积累了丰富的经验,推动传统戏曲的当代传承模式的确立。这种传承模式即以京剧院团为传承单位,由京剧院团在全国或本院团选出一位或几位传承人,由传承教师以口传心授的方式教授本院团一名或两名学员两出经典折子戏或全剧,入选的传承人涵盖全国不同所有制的京剧院团、教学机构和研究院所,它将传统的戏班传承、师徒传承方式融为一体,体现出新时代戏曲传承的新趋向和新特征。最早探索这种传承模式的是2013年“国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程”之“名家传戏:当代昆剧名家收徒传艺工程”,2015年这种传承方式推及到京剧的传承保护,到了2019年,又推及到地方剧种的传承保护。在推广过程中,京剧传承项目的顺利推进和显著成效,说明了这种传承模式的成熟、可操作性强。

不仅如此,京剧传承项目中对武戏的重视和强调,带动了京剧武戏新戏的创作。京剧院团缺乏武戏演员,不等于没有武戏演员,个别京剧院团还拥有优秀的武生名家,如浙江京剧团的翁国生,天津京剧院的黄齐峰,他们分别于2013年、2016年创作演出《飞虎将军》和《狄青》,在剧中,两位主演唱念做打、刀枪鞭锤,轮番上阵,全方位展现了他们的表演才能及其扎实精致又富于现代审美意味的武打技艺。

京剧十年传承工作结出了丰硕的成果,但也有尚待完善和提升的地方。传承项目主要以口传心授方式传授,以学员舞台汇报演出方式结项,在这中间,还缺少对传承人表演经验进行文字记录整理和理论总结的环节,文字记录整理和理论总结的完成可以促进京剧传承工程向着高水平艺术传承方向递进,是建构京剧表演体系不可或缺的环节。

京剧传承工程设立文字记录整理和理论总结环节,引入学术研究的理念,对传承内容进行理论提纯,是对传统戏曲传承模式的完善和提升。京剧传承工作中,用文字来记录表演艺术和表演经验,与用录音、录像来纪录,属于不同的记录方式。录音、录像纪录表演艺术家的口述内容和表演动作,直观、形象,而文字记录时,需要记录者对艺术家的表演动作和口述内容进行文字加工和理性提纯,以准确、理性地表达京剧唱腔、身段、琴鼓表演、音乐创作的特点为目的。加工、提纯的过程,就是规范、提升的过程,也是京剧表演艺术理论化的过程。

在京剧艺术发展史上,有关京剧艺术家对个人表演经验的总结、著述,我们时常能见到,如《梅兰芳舞台生活四十年》《荀慧生的舞台艺术》《周信芳舞台艺术》等,都是珍贵的表演理论著作。但有关京剧琴师、鼓师、音乐创作、舞美创作的理论著述,则少之又少,亟需有人去总结和推广。即使是京剧表演经验,也不是静止不变的,而是迭代累积而成。如荀慧生花旦表演艺术在指法方面独具特色,他曾在一些文章里谈到,如在《漫谈旦角的表演》中说:“旦角的指法,一般说都用兰花指,但也因人物性格和其他条件的不同,指法也有大小、快慢、远近、高低等区别。譬如扮演杨贵妃,那就完全可以用兰花指,动作也要缓慢稳重些,因为这样才能刻画出她的雍容华贵的身份和忧悒的性格。旦角的指法也不是固定死板的,在一般情况下都是与眼神配合动作的。所以说旦角的一双手不光是拿个东西摆个姿式,而要通过双手把角色的很多复杂的内心活,清楚地交待给观众。”荀慧生指出花旦表演的指法“有大小、快慢、远近、高低等区别”,但没有对不同的指法进行理论概括,也就是说,尚未提升到学理性高度。荀慧生入门弟子孙毓敏在《谈荀派手势》里将其师的指法归纳为“直指”“侧指”“眉指”“栽指”“圈指”“腮指”“双胸指”“划指”“双手下指”“反手三”“摇手”“双手平压”等十二种,并在《荀派艺术的美学特征》里提炼荀派表演风格为“三化三感”,即趣味化幽默感、个性化真实感、生活化时代感,这些荀派特点连荀慧生本人都未及总结。孙毓敏对荀派表演经验进行学理性的总结,提升了荀派表演艺术的理论水平,为荀派传承实践提供可资借鉴的理论原则和美学标准。