Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

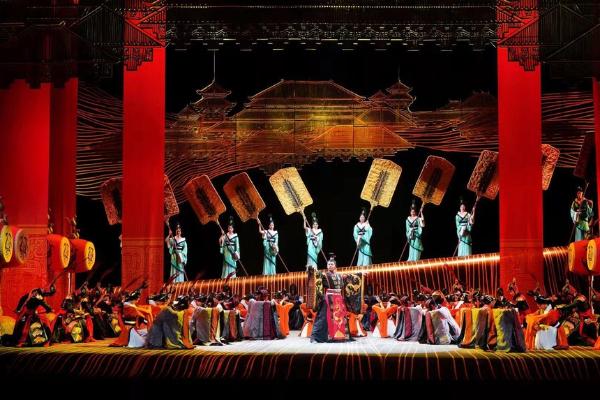

10月27日晚,由新疆维吾尔自治区党委宣传部、自治区文化和旅游厅出品,新疆艺术剧院、新疆艺术学院演出的新疆重大历史题材舞剧《张骞》,经历4年打磨,在新建成的乌鲁木齐文化艺术中心首演。

这部由国家一级导演、广州军区政治部战士文工团原团长邢时苗和国家一级导演、海政文工团原团长高山担任总导演的新疆原创舞剧《张骞》,以张骞出使西域为题材,从主题立意、情感表达和舞美设计等方面进行全方位创新,为观众呈现了一个有着忠贞、坚毅、善良思想品格和精神的人,一个鲜活生动、情感丰富的人,使舞剧历史人物塑造呈现出了新高度,成为新疆舞台艺术的力作。

公元前139年,汉武帝派张骞出使西域,自此打通了中原通往西域的道路,即赫赫有名的丝绸之路,东西方文明在此交汇,“张骞凿空西域”的故事自此在中华民族悠远历史上留下浓墨重彩的一笔。但关于张骞,史料记载比较少,用舞剧塑造好这个人物,有一定难度。

此剧以张骞有关史实为故事蓝本,但不是史料的“直译”和重现,而是通过深入挖掘和研究史料,深刻分析张骞对于丝绸之路开通、实现中原统一西域的重要意义,和他沿途可能遇到的各种险阻和困难,以及他作为普通人应有的情感,突出表现张骞坚忍不拔、忠贞善良的思想品格和精神,使此剧的主题立意有新高度。

这种新高度不只是讲述张骞如何完成出使西域的任务,而是通过张骞故事抒发家国情怀,同时告诉人们,新疆自古以来就是祖国领土不可分割的一部分,各民族在广泛交往、全面交流、深度交融过程中,形成文化相通、血脉交融、命运相连的中华民族命运共同体,拥有中华民族共有的精神家园,这是毋庸置疑的事实。

这种新高度让我们追古溯今,反思当下,反思自我,为张骞故事感动和自豪的同时,应当学习张骞为了国家的使命,不忘初心、砥砺前行,排除一切困难、不达目的誓不罢休的思想精神,为贯彻落实新时代党的治疆方略,教育引导各族群众进一步铸牢中华民族共同体意识,构筑各民族共有精神家园,让强大的中国屹立于世界之林,具有非常重要的现实意义。

一直以来,舞蹈“长于抒情,拙于叙事”的特征使不少舞剧在讲好人物故事特别是历史人物故事方面存在困扰。剧中主人公张骞,没有采用常用的“诗化”或抽象手法来表现,而是紧紧围绕张骞的思想精神和家国情怀,通过一个动作“行走”和一个造型“注视”,用具象、直观的艺术手法,以及虚实结合的巧妙构思展开全剧的故事叙事,在强烈的戏剧冲突中形成历史人物塑造的新维度。

其中,“行走”贯穿了全剧始终。启幕时,张骞带着使团昂首行走在浩瀚沙漠;接着,从年青张骞到年迈张骞,从独自行走到剧情结尾时,无数博望侯和西域民众的跟随,张骞始终在行走。因为他的行走,丝绸之路开通了,全剧叙事就在行走中全面展开。

汉武帝授予张骞、象征权力和使命的节杖将全剧分为四幕,即《授节》《守节》《传节》《使节》,讲述张骞奉汉武帝所授之节杖后,率领了一支从长安出发的和平使团,开启了一段传奇的“凿空之旅”。剧中,张骞手里始终握着这把节杖,不离不弃。可以说,这把节杖是张骞思想精神物化和具象隐喻,是张骞的思想信仰、精神追求和坚定意志,更是国家使命,是全剧之魂。

剧中的“注视”,通过“授节”“母亲送子”“夜救匈奴公主”“匈奴王利诱”“恨别”“中医救治小王子”“诀别”等故事片段,构成了张骞与汉武帝、母亲、匈奴王等各种人物之间的关系,形成了合理的逻辑线索和叙事,并在强烈的戏剧冲突中,重点强调张骞在心理及情感矛盾中,不仅经历恶劣自然环境的磨难,还经受住了匈奴王羞辱、和妻子生离死别等精神考验,并且在匈奴袭扰的危险时刻,挺身而出,救出民众,突出表现他身上忠贞、坚毅、勇敢、善良的思想品格和精神,将人物形象刻画得栩栩如生、木入三分。

全剧用蒙太奇手法,将张骞包括匈奴妻子等主要角色人物情感进行“放大”,使史料中寥寥几笔的人物变成有血有肉、内心丰富的人,大大增强了人物情感的饱满度。

比如第二幕《守节》里,张骞被匈奴围困,匈奴王送上自己珍贵的腰带和黄金、宝石予以利诱,张骞不从,他恼羞成怒,折断节杖。此时,张骞受到极大的侮辱,跪匍地上,在屈辱、痛苦中颤抖着身体。他的身后,出现了汉军的擂鼓声和汉武帝指点江山、一统天下的身影。那是张骞想到了国家的前途命运和汉武帝授予的使命。之后,他扯下衣服上的布条,将折断的节杖绑住,坚定地站起来,决定逃走,继续前行。

再比如第四幕《使节》“诀别”一场,为了救张骞,匈奴妻子中箭倒下。此时,剧情并没有匆忙收住,而是将他俩情感“放大”,即匈奴妻子拿着红纱巾,回忆着自己和张骞相恋相爱的浪漫经历,在悲伤与喜悦、欣慰与不舍、无奈和虚弱的复杂情感中,支持着张骞完成自己的使命,最后头盖红纱巾,渴望和张骞有一个完整的汉式婚礼,带着幸福和满足的笑容,离开了世界。这一处理将一个草原游牧女子勇敢、刚烈的性格和对张骞超越自己生命的炽热的爱,以及她誓死一心归汉的思想境界,表现得淋漓尽致。

剧中张骞与母亲告别、与匈奴妻子恨别等片段,人物情感在逻辑层次递进中表达得非常细腻并做到尽可能大的情感释放,塑造出的张骞是国家的臣子、民族的赤子、母亲的孝子。

笔者认为,这种人物情感“放大”其实是人物心理的“放大”。随着人物心理多层次的逻辑递进,推进人物情感从单一维度发展到复杂的矛盾体,并在内心情感复杂矛盾的选择中,凸显出人物鲜明的性格特征和丰富的精神世界,大大增强了人物的感染力。

该剧舞美打破传统的平面舞台形式,以新颖独特的异面舞台结构重现紧张、惊险、艰难的历史场景,并与剧情高度契合,使张骞不忘初心、砥砺前行的思想精神得到更加形象和突出的呈现,可谓点晴之笔。

我们看到,这个异面舞台的正面是宽19米、最高3.2米的流线型弧坡,背面是斜坡。斜坡和弧坡最大角度分别是30度和90度,形成舞台前后两个空间,并可以进行360度旋转形成环形幕。斜坡和平台舞台上,还装置2台跑步机等。全剧故事在这样多角度、多层面、立体化并能够流畅转换和自如调动的舞台空间完成,并创编了更加贴切剧情内容的舞蹈新语汇,产生了令人新奇、紧张、惊险、逼真、震撼的独特视觉效果。

比如斜坡上,张骞手握节杖,迎着太阳和风沙,艰难地向斜前方,行走在浩瀚沙漠中。随着剧情转换,张骞带领使团通过翻滚、爬行、跳跃等舞蹈动作,表现他们途中翻山越岭、艰难跋涉、抗击暴风雪的情景。高斜坡上,当向导甘父猛然身体踩空即刻从悬崖掉下,将张骞在途中遇到生命危险的紧张时刻表现得扣人心弦,十分逼真。弧坡上,当匈奴队伍忽而马不停蹄地奔跑,忽而从弧坡快速滑下、继续奔跑和围攻,将性格强悍、粗野豪放的匈奴追张骞使团的情景表现得栩栩如生。而跑步机上,张骞带领使团行走在平地或斜坡,形成了永不停息、无限延伸的视觉效果和张骞精神隐喻。前后舞台旋转的环形幕,在完成了沙漠、草原、雪山以及西域各城邦之间的舞台空间转换的同时,将张骞在行走路途中遇到的人和事以及他在西域各城邦传播中原文明的情景表现得十分直观、明了。

可以说,一个独特舞台装置,一个精美的历史场景,一段精彩感人故事,这种与剧情高度契合的异面舞台结构,产生壮阔、震撼的独特视觉效果,开拓了舞剧舞美的新空间,值得借鉴和探索。

(作者系新疆文艺评论家协会会员、青年评论家,由新疆文艺评论家协会秘书长袁凤梅组织撰稿,由新疆文艺评论家协会会员、摄影家韩栓柱拍摄剧照。)

盖世汽车网2023-03-16 09:2503-16 09:25

盖世汽车网2023-03-16 09:1403-16 09:14

盖世汽车网2023-03-16 09:0803-16 09:08

盖世汽车网2023-03-16 09:0803-16 09:08