Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

近些年出现一些文艺作品,尽管制作华丽大气,主题表达却总让人感觉“差点意思”。就好像,一个学生,穿着名牌衣服,背着名牌书包,笔墨纸砚都用的好东西,唯独就是学习成绩不行。

无论专业舞台艺术还是群众文艺,目前看主要问题在于讲述故事“浮光掠影”“蜻蜓点水”。没法深入到事情本质上去,只流于表面,甚至有时故事情节的阐述连表面的级别都无法达到。

举个例子。前两年,一个地方院团,创作一部重大主题作品。作品被省委领导寄予厚望,但立上舞台后让观众心情复杂。原因在于,地方院团虽然完整地讲了一个故事,且充分展现了地方戏曲的特色,独独少了与时代接轨。比如,角色设定的不科学性,舞美设计的过于炫丽,故事情节的走向没有任何可信性。

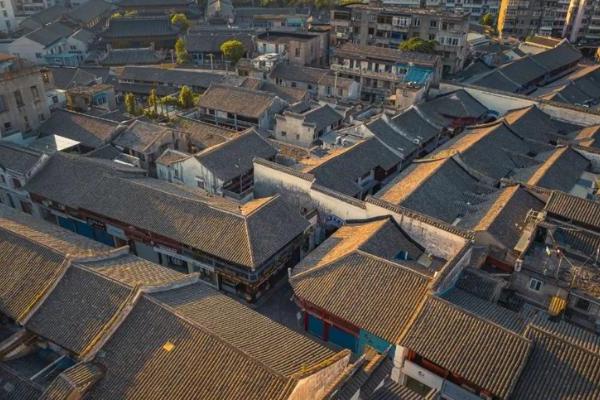

当下,经过多年发展,观众的欣赏水平已经实现较大幅度提升。以前,可能一个土台子加上几个不化装的演员,台下观众都能看一天。如今不行了,技术进步了,条件提升了,文艺创作必须在各方面实现发展。而最迫切的一方面是,创作者要多到生活中去,到街头巷尾“取经”,了解火热生活的真实面貌和背后逻辑,进而以新的传媒方式和科学的创作规律,进行解读。

个别文艺创作者,热衷于“签合同”“签协议”,最后执行的时候,就推三阻四。眼睛只盯着钱,不顾及创作成果的影响。且不说采风效果怎么样,有的创作者甚至接到写作任务后,连翻阅材料的环节都省去,直接动笔写,让人佩服其无畏的勇气。

文艺创作者最应该了解的一条规律是,没有调查就没有发言权。应当看到,目前全国文艺发展的态势越来越好,各地对文艺的关注程度逐年增加,多地院团的工作人员待遇条件也逐步变好。这种背景下,文艺工作者应当心有目标、脚有方向,多把目光瞄准基层和火热的现实生活。要切实担负起文艺工作者的使命和责任,彰显文人的风骨,写出质量过硬的作品。

文艺创作没什么捷径。多到生活中观察,多跟群众聊天,作品的烟火气出来了,品质自然就上去了。