Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

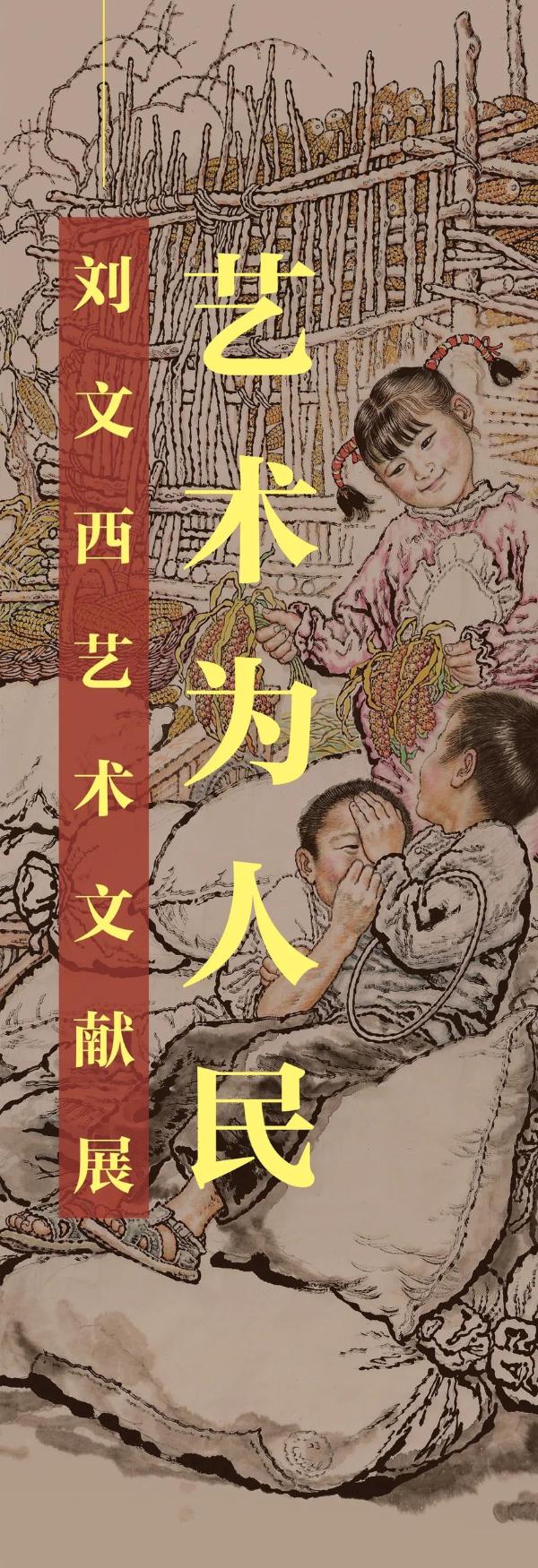

日前,由文化和旅游部艺术司指导、中国国家博物馆和山东省文化和旅游厅主办、青岛市文化和旅游局承办的“艺术为人民——刘文西艺术文献展”在青岛市美术馆开幕。作为此前在中国国家博物馆展出的“艺术为人民——刘文西艺术大展”的延续篇,展览选取刘文西不同时期创作的代表作、写生作品100件以及文献、图像资料132件,通过“满腔真情绘领袖”“深入生活求创作”“笔墨丹青为人民”3个单元,展示刘文西崇高的艺术理想和精湛的艺术造诣,展现他“源于人民、为了人民、属于人民”的现实主义创作成就。

刘文西(1933年-2019年)是浙江嵊州人,西安美术学院名誉院长,西安美术学院研究院院长、教授。第七届、第八届全国人大代表,国家有突出贡献的专家。曾任全国文联委员、中国美术家协会副主席、陕西省文联副主席、美协副主席等职。作为第五套人民币票面毛泽东画像的创作者,刘文西被称为“14亿人看得最多”的画家。

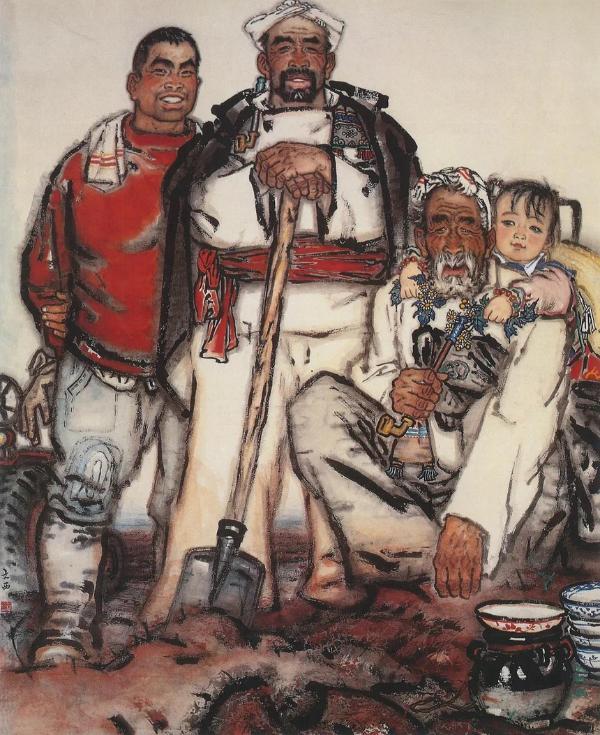

从《毛主席和牧羊人》《祖孙四代》到《陕北人》《东方》,从《解放区的天》到巨幅系列长卷《黄土地的主人》,刘文西一生坚持以人民为中心的创作导向,终身扎根西北黄土地,创造出一系列具有时代意义的典型艺术形象,形成独树一帜的个人风格,对我国当代水墨人物画的发展产生了重要影响。

走进展厅,目光从容坚定的毛主席、饱经沧桑的陕北老农、勤劳俭朴的绥德汉子、开朗乐观的米脂婆姨、淳朴腼腆的陕北姑娘、天真无邪的陕北娃娃……画中形象散发着泥土芬芳,徐徐向观众展示着刘文西从学成毕业开始,一辈子扎根黄土地,60年不断深入人民、为人民创作的精神世界。

在刘文西的艺术创作生涯中,领袖题材的美术作品占有重要分量。其中,尤以描绘毛泽东主席艺术形象的作品成就最为突出。据介绍,他一生并未真正见过毛主席,上世纪五十年代初,还在上海育才学校读书的刘文西在老师王琦先生的指导下学习了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》。从此,“讲话精神”成为刘文西一生艺术实践的思想原点。刘文西曾说:“原来只是把学画当作一种兴趣、一种爱好,并不知道文艺是什么。学习毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》之后,我才知道画画要与工农兵结合、与工农兵交朋友。十年八年不行,我要一辈子像毛主席说的那样,为人民创作,为人民服务。”

在60余年的艺术创作生涯中,刘文西踏遍陕北的沟沟峁峁,在走访革命遗址、学习领袖著作中领悟伟人精神,在与农民朋友的共同生活中观察劳动人民的形象特征、精神气质与时代印记。正如他自己所言:“大抵就是一次次实地寻访,我不仅更加崇敬毛主席,也爱上了那片黄土地”。

刘文西长期扎根西北,深入人民群众感受他们的生活百态,作品中洋溢着浓郁的西北风情和鲜活气息。系列作品《院明》描摹了二十里铺村的一个小女孩从5岁到52岁不同阶段的样貌,也创作出《支书和老贫农》《沟里人》《山姑娘》等经典作品。他最为经典的作品《祖孙四代》表现一家祖孙四代辛勤耕作后在田间地头休息的瞬间,既是一个普通农村家庭的具象画,也是一个时代群体的缩影。

本次在青岛市美术馆展出的“艺术为人民——刘文西艺术文献展”展示的刘文西先生各个时期代表性作品,有他终身扎根西北黄土地、深入人民生活的抒怀之作,更有他笔下难得的青岛元素绘画小品亮相。12月21日下午,青岛理工大学王伟业老师带领青岛市初级实验中学的学生走进这位黄土画派创始人的美术世界观摩展览。他表示,希望同学们通过参观展览,不仅体验到刘文西先生在笔墨中的精湛技艺和丰沛情感,更能领会到艺术家一生贴近土地、走近人民的初心。

(青岛市美术馆供图)