Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

在过去五年里,高原旅游持续升温。

从川藏线到阿里北线,从稻城亚丁到可可西里,越来越多游客、骑行者、自驾车主开始涌入海拔3000米以上的高原腹地。根据多个OTA平台数据,2024年高原旅行相关关键词搜索量同比增长超过50%,其中“青藏线”“无人区穿越”“西藏自驾”成为最热关键词。

但另一个现象也同样真实存在:高原旅游的“不可持续性”正因为“高反”被频繁放大。

高原反应并不是个稀有事件。医学研究显示,每十位初次进入海拔3000米以上的旅客中,有6-7人会出现不同程度的高原反应。更严峻的是,很多游客并不了解高反的生理机制,也缺乏应对方式。

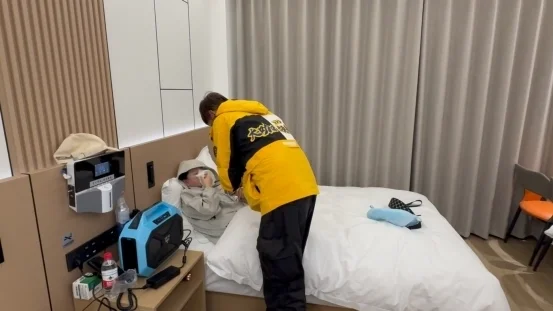

这使得一部分人旅程“从抵达就开始难受”,甚至中途返程、进院输液。高原变成了“身体未准备好的人”的试炼场。

一个高原从业者告诉我们:“很多游客订了7天行程,前三天都在房间里吸氧、休息、吃止痛药。”

但实际上,高反在医学上是可以通过预防性吸氧缓解甚至避免的。只不过,当前的行业现实是:氧气服务远远跟不上高原旅游发展的速度。

行业的“氧气基础设施”几乎是空白

在多数高原城市与景区,吸氧仍然是一项“临时补救手段”:

医院提供医用氧气,流程复杂且费用高;

民宿和客栈往往配备极少量的简易吸氧瓶,难以满足使用强度;

大多数移动吸氧设备仍以“购买制”为主,价格高达数千元;

在高原吸氧依然是一种“奢侈且稀缺”的服务。

这种服务断层的背后,是基础设施逻辑的缺失。在一个年接待旅客上千万量级的高原地区,吸氧却还没有像热水、电力、网络一样,被纳入基本配置。这在任何一个高速发展的旅游产业链中,都是值得警惕的空白。

平价吸氧:正在被重新定义的高原“刚需”

2023年以来,一些新玩家开始切入这个空白。我们注意到一个叫“米拉氧气”的品牌正在高原地区推进一种类似“共享吸氧”的模式:

可以在多个网点自助租用便携吸氧设备;

在新都桥、拉萨、格尔木等多个高原节点建立物流中转与服务站;

同时与民宿、景区、旅行社形成分销网络;

提供配套的血氧监测、吸氧节奏建议等教育内容。

它不是卖设备,而是卖“可持续、可获得的氧气服务”。

某种意义上,这种模式更接近“氧气作为基础设施”的逻辑——不是让少数人负担高昂成本,而是让多数人可以像使用移动电源一样使用氧气,提前预防高反。

而这种基础服务的普及,某种意义上,或许正是下一阶段高原旅游“提质增效”的关键。

吸氧,不该再是一个“应急选项”

过去我们讨论高原旅游,更多谈的是景点的开发、交通的贯通、自驾服务的提升。而真正影响旅行体验的“身体适应机制”,长期以来被忽视,或者交给游客“自我解决”。

当下,是时候正视这个行业隐患了。

吸氧,不该是旅途中最痛苦时刻的补救,而应成为游客抵达前就能获得的保障。

它不仅是服务升级,更是高原旅游从“探险向体验”进化的必经之路。

氧气,也许正在成为高原旅行的“用电一样的刚需”。

而谁能先建立这套“供氧网络”,谁就能在这场新变革中,赢得先机。