Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

这次会议的主题是“文旅融合中的艺术管理”,是在去年艺管年会提出“中国艺术管理学科要在2035年成为世界领先学科”的目标之后的第一次年会。时间过的很快,我们只有通过“创新”和“务实”,才能提升“效率”,而“文旅融合中的艺术管理”正是这样一个既需要“创新”又必须“务实”的拓宽艺术管理学科发展的当前最热点的主题之一。所以,这个主题非常好!

我这里,将从“本土特色,世界话语”的双重视角来简要的谈一谈“如何借文旅融合的大背景发展艺术管理学科”。

事实上,实现中国艺术管理学科成为世界领先学科的目标的主力军是当下的青年学者和学生。最近常有一些青年学者和学生来访,讨论一些学术问题,大家不约而同的谈到了“如何将本土的学问做到国际水准”,我想这是一个很好的问题,很重要的问题。如果说要体现“本土特色”也就是“中国特色”,这就意味着,首先要关注中国的艺术管理实践,从实践中发现有研究价值的问题,而当下的文旅融合大背景正好提供了这样一个广阔的艺术管理实践创新的宏大领域,特别是疫情发生以后以及技术发生的颠覆性变革以来,线上文旅融合,线上文化出海等领域都对艺术管理学科发展提出了从实践创新到理论创新的新的诉求,并且这种诉求是迫切的,为我们的学术创新提供了机遇。我们的青年学者在此机遇中很下功夫,有不凡的表现,我们可以从学会的青年艺管人的空前活跃的学术氛围中看到这一点,我们也可以从《艺术管理》(中英文)学术期刊发表的青年学者的学术论文中看到这一点,我们还可以从各院校艺术管理教学、科研一线骨干力量中看到这一点,当然,我们也可以从我刚才提到的这些寻求将本土学问做到国际水准的年轻人当中看到这一点。我们应该鼓励年轻学者都有这种愿望和追求,将本土学问做好,并能在国际学术界交流传播,体现中国学者的话语权。但这也有一个具体的坎要过,那就是要能在艺术管理学科的世界话语体系中讲清楚我们的学术研究价值。

顺应这个诉求,结合在过去一年中,国际艺术管理学术界对文旅融合大背景中所关注的几个主要热点问题,反思我们可能从文旅融合的大背景中如何来拓展艺术管理的学术研究和学科发展。我提几点个人的看法:

首先,国际文化旅游研究的热点时期发生在新世纪初,并一直处于关注度不断增强的状态,最新一波文化旅游研究的高潮则发生在新冠疫情爆发以后的最近一两年中,主要聚焦文化遗产的数字转型和数字文化旅游。因此,发生在当下的“文旅融合”从某种意义上来说是一个中国命题。这个命题是随着中国国家管理体制改革——具体来说是文化与旅游部这一新的国家治理体制的形成——而白热化。这是一个从治理模式上可见的方面。另一方面,是改革开放40年以来经济发展和城乡结构变革迫切需要大规模进入乡村振兴的社会发展新阶段的历史时期的到来,使得文旅融合突破了在世界性大城市已是理所当然的存在这样一种局限,而进入了广袤的城镇和乡村。城镇和乡村的发展,不仅仅是旅游的大规模的目的地,而且是文化振兴甚至文化重塑的机遇,是经济与文化协同发展的历史阶段。正因此,就有了第三个方面,文旅融合也是中国文化软实力提升的一个重要的和广阔的领域——特别是从农业大国到现代农村文化大国的转型。前年、去年出现的李子柒现象,很多学者都做了分析解释,但我们对国际网民的实际调查发现,李子柒现象还可以从一个关于中国农业大国的原产国形象的视角来解释——也就是说,原有的关于中国农村贫穷落后的刻板印象留下的原产国形象被李子柒视频中的唯美的农村田园景观和美食美味所颠覆,新的中国农村生活的文化样貌在国际网民的视野中显现出来。我们可以假设,看到李子柒视频的异国网民倘若来中国旅游,是不是会想去一趟中国的新农村?可是疫情发生了,不能身临其境了,那么,网上旅游也是一种过瘾,这就导致了我们可以做另外两个方面的思考。也就是我想说的第二点:文旅融合背景下艺术的数字转型。

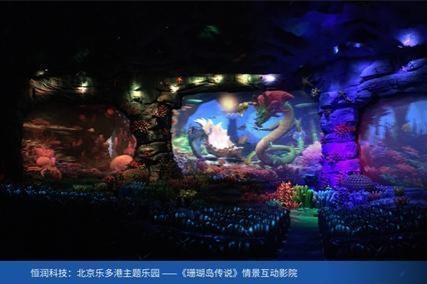

首先是关于这一点的第一个方面的思考:我们可以说,艺术的数字转型是线上文旅融合的灵魂。这是一个全球性的命题。对于这一全球性命题,我们可以从中国案例中探索普遍性,也可以发现和挖掘中国案例中的独特性。艺术和文化组织向数字世界的过渡所涉及的远不止购置电脑和软件这么简单,也不只是把艺术作品从线下搬到线上这么简单。这是一段崎岖不平的旅程,事实上,当前我们只是开启了这段旅程,漫长的探索还在后续,并时刻要准备迎接新的技术的颠覆。我们知道,艺术的数字转型改变了艺术的生产和消费方式的,因而,艺术的数字转型已经导致了艺术和文化组织在组织的结构设计和组织的文化隐喻以及与受众之间的关系等方面都发生了变化,而原有的组织惯性需要被打破——艺术和文化组织需要努力适应线上环境,因此,关于真实性、合法性、信息控制、信任机制和价值共创等命题不仅仅是艺术本体的问题,而且更重要的是如何组织艺术发生以及如何构建艺术发生的整个生态体系的问题。由于在文化艺术管理体制上的差异性,以及在文化传统方面的差异性,关于艺术数字转型研究的中国视角是极具学术价值的。

于是,关于艺术数字转型的另一个思考便接踵而至:那就是,艺术的数字转型所涉及的“如何组织艺术发生以及如何构建艺术发生的整个生态体系”事实上是对人才提出的挑战。在我们艺术管理学科并不漫长的传统中,传统意义上的艺术管理人才会受到哪些挑战呢?在最新的由世界著名学术出版社Routledge出版的关于艺术的数字转型最权威的著作《文化与创意产业的数字转型》Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries一书中,艺术的数字转型所涉及的人才包括了从艺术家、艺术批评家、艺术管理者、数字工作者、文化与遗产组织管理者、价值共创参与者——也就是我们传统意义上的观众——以及赞助人等,是从多重人才的角度,来考察人才的数字转型适应能力和技术能力。我们发现,价值共创参与者——也就是我们传统意义上的观众——被首次纳入到了艺术数字转型中“人才”的范畴,在艺术的数字化生态体系中,艺术共创者的创造者和消费者的身份二重性甚至身份多重性,刷新了我们对于艺术人才的固有观念,这就引发了我下面想讨论的问题,也就是我今天要讲的第三点:文旅融合中的艺术管理与艺术教育融合的问题。

“艺术教育”是文旅融合发展的基础和目的——为什么说既是基础,又是目的呢?我在这里所指的“艺术教育”并非是传统意义上的狭义的艺术教育——也就是说,并不局限于在学校的音乐、美术、戏剧等艺术形式的学校艺术课程教育。而是指广泛的国民艺术涵养教育——即广泛的社会性的国民艺术素质涵养。广泛的社会性的国民艺术素质决定了文旅融合的消费者基础,并促使文旅融合在文化艺术内涵上、品质上的提升。同时,高品质的文旅融合产品又能够使消费者在休闲旅行中获得文化艺术涵养,这很可能是文旅融合发展的另一功能和目的所在。国际学术界从包含了文化经济学、旅游管理学、文化社会学等多学科的视角提出了关于“文化游客”这一概念在学理上的争论,讨论的结果仍然很宽泛。我们当然可以从艺术管理学、文化艺术营销管理学、以及广义上的艺术教育的视角等方面来界定“文化游客”,以便对“文化游客”的动机、态度和行为有更深入的了解,才能更好地定义与这一特定类型游客相关的消费偏好。这正是文化艺术管理和文化艺术市场营销管理等学科应该擅长的研究领域,并探索有效的方法从文化动机的深度和目的性来识别不同类型的文化游客,探讨其消费动机和消费习惯的多样性是如何塑造游客在目的地对文化商品和服务的消费。然而,即使是国际艺术管理学术界,在这方面的深度的理论研究依然是欠缺的。从研究方法上,对文化旅游消费模式的大数据和交易数据的使用可能是有效的。由此而来,不仅对学术界,而且对文化旅游组织的经营管理者,都提出了更高的要求。对这一问题的研究,正在成为国际艺术管理学术研究的一个新的增长点。在这个研究领域,我们完全可以贡献中国智慧。

林一,北京大学艺术学院教授,博士生导师,博士后合作导师,访问学者合作导师;教育部长江学者特聘教授;文化和旅游部与北京大学共建智库“国家对外文化交流研究基地”联合主任,国家社科基金艺术学重大项目“中国文化艺术‘走出国门’战略与策略研究”首席专家。世界文化艺术管理学会科学委员会终身委员(唯一来自亚洲的学者),联合国教科文组织文化艺术管理委员会副主席,国际艺术实验联盟主席;SSCI和A&HCI共同收录的国际学术期刊InternationalJournalofArtsManagement编委,审稿人,亚洲地区主编,以及The Journal of Arts Management,Law and Society等4部国际学术期刊审稿人。国家汉办中华文化艺术国际传播专家组组长,中国艺术管理教育学会常务副主席。