Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

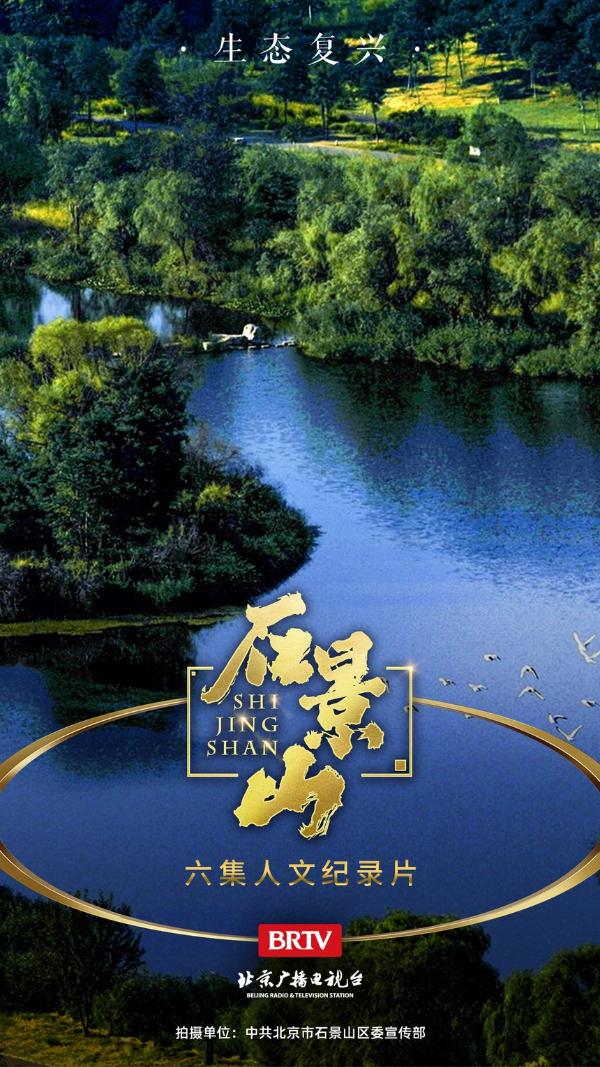

京西,石景山——这是一片注定与画桥烟柳,水软山温无关的地带。崇山大河之间,三千年风云激变给这里留下的地域气质,更多的是逢难必进的决绝和处变不惊的泰然。在这种气质的晕染和传承下,这片被称为“神京右臂”的首都城市西大门始终在遭逢变革时突围寻路,受众挫而神不衰。

千年以来,在山水林泉的滋养下,传统文化、红色文化、工业文化和创新文化在这里周行不怠,绵延续存。2008年首度燃起的奥运圣火终结了百年炉火铸造的钢筋铁骨,即将再度升起的五环旗帜却又让这座行到水穷深处的重工之城重焕然一新——荣光、失落、奋起、追寻,短短十几年间,石景山汇聚并浓缩了其它城市数十年乃至上百年才能经历过的变身历程。

纪录片是历史的影像志,记录这一历程,并以影像的方式深入诠释北京城市复兴新地标所在地的示范意义和发展逻辑。在这样的背景下,1月20日,大型人文纪录片《石景山》将亮相北京广播电视台,用影像去体察京西巨变,品读复兴之光。

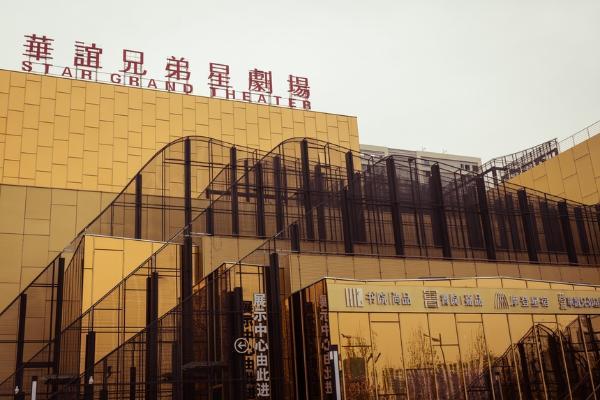

文化名片、首钢转型、生态复兴、红色传承、产业升级转型、奥运机遇,六个城市主题的展示难免管中窥豹,难免漏万挂一,但终归,我们记录下了一座城市的转身过程,以及这一过程中真实的痛楚与艰难、探寻与尝试、决绝与勇气、突破与创新,以及——作为城市复兴的标杆和示范意义。

6集180分钟的成片作品通篇都在展示一个朴素的愿望——抽丝剥茧,记录一座最具变革样板意义的城市并进行最大程度的学术剖析与大众传播。或许,这就是我们过往一年工作的全部价值所在——如择一城终老,如爱一人白头。

纪录片的创作某种程度上如同在用影像雕刻时光。85平方公里的山河错落,56万人口规模的千年之城,面对宏大的主题体量,须有精细入微的视角和独具个性的载体方能有效地进行记录和表达——即所谓大处着眼,小处着手,以具体人物视角的动态跟踪承载历史性的宏大叙事。为找寻最好的故事载体和表现点位,曾以大型人文纪录片《大西山》《永定河》等多部力作享誉业界的北京广播电视台王淳华团队自2019年冬就开始筹划和着手创作。长达13个月的采访和拍摄过程中,主创团队走遍了石景山区的名山古刹、都市地标;记录下一年四季内最佳的镜头呈现效果;在航空拍摄管制越发严格的条件限制下,多方施策,反复协调,终于拍到了近几年从未在视频镜头上展现过的长安街至西山永定河延线鸟瞰场景;从燕都仙山到驼铃古道,从文化园区到世纪首钢。在近百位来自学界、政府及民间的受访人口述和数万分钟的影像素材中,勾勒出一个精彩绝伦且又回肠荡气的西区故事——以腾飞的底色,以复兴的名义。

从创作出发点来看,以往反映地区发展类的纪录片往往容易沦为独一功能的地方形象宣传品——本区域内喜闻乐见,接受度极高,但外人看来难免流于自说自话,索然无趣。避免这一创作误区。《石景山》纪录片团队在创作伊始便坚持将视野和格局定位于“以钢城蝶变为样本,探寻和解读城市复兴之路”这一主题上,不敢说立意高远,但至少能避免流于俗套。

学术价值是一部纪录片的试金石,在城市研究领域,老城更新、产业升级和文化品牌的打造已成显学。因此,在节目中凸显城市研究的学术特色,以研究者的视角对京西城市变革的脉动和节奏进行抽丝剥茧式的深入研习,进而以纪录片的形式来展现一座城市复兴新地标诞生的全过程,并从中实现对城市发展过程中,经验性、标志性成果的传播最大化——这是大型人文纪录片《石景山》最大的价值所在。

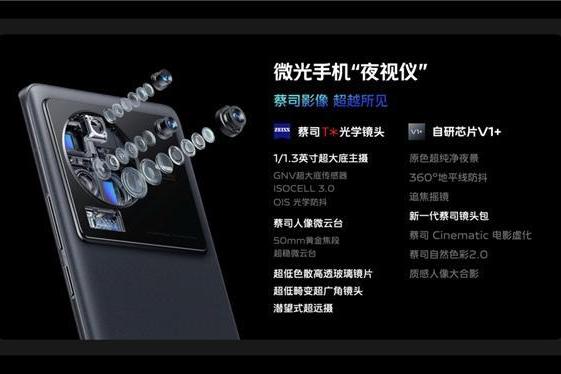

如果说高屋建瓴的不俗立意是一部纪录片的灵魂,那么华丽精美的镜头语言则是城市复兴题材纪录片的形象。为最大限度还原京西形胜之地的壮美林泉,以及展示京西新城的磅礴与活力,主创团队采用4k超高清影像拍摄和后期包装技术,以大规模航拍、延时、水下摄影和3D动画技术手段,为观众打造一场属于都市人文主题的视听盛宴。在匠心创作下,原本就尽显嵯峨蜿蜒的奇山秀水更见雄奇瑰丽,已然呈现强劲动力的转型更新愈加跃动蓬勃。

1月20日至25日,大型人文纪录片《石景山》将于《北京您早》8:00—8:30(直播时段内~北京卫视和北京新闻频道)及当日新闻频道20:37播出,次日15:00重播,每天一集。该纪录片还将在《北京时间》《北京新闻》微信公众号及腾讯视频、今日头条、优酷等各大新闻客户端、视频网站推出;依托北京广播电视台新闻中心的融媒体资源,节目还将衍生出上百部短视频产品,在新闻中心运营的抖音号、微博号等平台高频次推广。

同时依托石景山区政府及所属各委办局相关公众号,进行转载和循环播放,进一步推广节目品牌的知名度和价值理念。

为取得更好宣传效果,在北京广播电视台公宣时段滚动播出宣传片;在《北京时间》平台播发相关新媒体短视频;北京时间微博、BRTV新闻微博、BRTV北京新闻微博、北京新闻公众号等配合发稿推送。

(图片由主办方提供)